Homepage

von Peter Rachow Startseite - Home

Ein 10-l Doppelflaschengerät

für das Tauchen mit O2-He-N2-Gemisch und/oder Luft

von Peter Rachow

Vorwort

Grundgedanken

Hardware

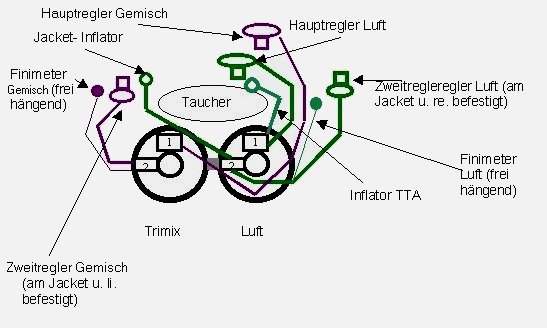

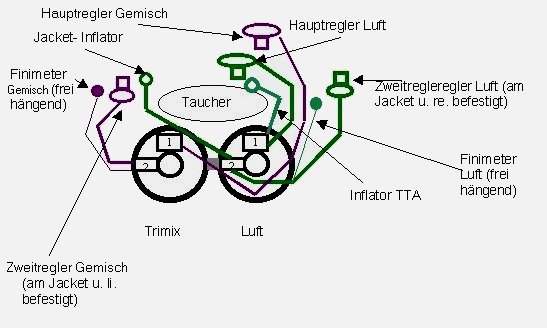

Atemregleranordnung/Schlauchführung

Tauchpraxis

Abschluss

und Anmerkungen

Erfahrungen

Vorwort

Dieses Bauprojekt

ist gedacht für den erfahrenen und technisch interessierten

Sporttaucher.

Es ist

nicht

gedacht für Anhänger einer der neumodischen

"

Tech

tauchphilosophien" (wie. z. B. "DIR", TecRec von PADI, etc.),

denn der hier gezeigte Bauvorschlag hat nichts mit dem Quatsch

amerikanischen

Ursprungs zu tun, der sich seit einigen Jahren etabliert hat und der

auf

den Namen

Techdiving

hört. Diesen Hinweis möchte ich insbesondere

deshalb geben, weil bei diesem Projekt gemischte Atemgase (O

2

-He-N

2

-Mischgas)

verwendet werden, die jene Leute, die sich selbst gerne als "Techies"

bezeichnen,

ebenfalls benutzen. Purer Zufall, mehr nicht. ;-))

Lesen

Sie hier Reaktionen von sig. "

Techdivern

" auf diesen Artikel

1.

Grundgedanken

Zielsetzung war es,

ein einfaches Doppelflaschengerät bauen, das benutzt werden kann,

um Tiefen bis ca. 75 Meter bei moderaten Grundzeiten (max. 5 bis 10

min.)

aufzusuchen. Die beiden Flaschen sind unabhängig, sie können

also beide mit Pressluft gefüllt werden bzw. anstatt mit

entspannten

4000 m³ Luft zu tauchen, ist eine weitere Möglichkeit,

für

die tiefe Phase des Tauchganges ein Atemgas zu verwenden, dessen

narkotisches

Potenzial aufgrund eines verminderten Stickstoffpartialdruckes geringer

ist als jenes von Luft. Das Atemgas für diese Phase ist folglich

ein

O

2

-He-N

2

-Gemisch.

Je nach max. geplanter Tiefe des Tauchganges verwende ich z. B. max.

50%

He-Anteil, was bei einer Wassertiefe von 75 Metern einen

Stickstoffpartialdruck

von 0,5 * 0,78 * 8,5 bar = 3,3 bar ergibt. Dies entspricht einer

Wassertiefe

von ca. 30 Metern unter Luftatmung.

Die Rahmenbedingungen

für das Projekt waren also:

-

Es wird ohne Zusatzflaschen

(im "Tech"-Kauderwelschjargon als „Stages“ bezeichnet)

getaucht.

-

Der Atemgasvorrat

beträgt entspannt insgesamt ca. 4000 Liter, entweder nur Luft oder

O

2

-He-N

2

-Mischgas und Luft.

-

Der Gasvorrat verteilt

sich hälftig auf beide Flaschen: O

2

-He-N

2

-Gemisch

in einer Flasche, Luft in der anderen.

-

Je 2 getrennte Regler

für die einzelnen Flaschen + 2 Finimeter.

-

Vom Gewicht her noch

praktikabel zu handhaben.

-

Preisgünstiger

Aufbau der Doppelgeräthalterung mit Baumarktteilen.

-

Einfach und universell

am Jacket zu montieren.

-

Halterung schnell

wieder zu trennen und zusammenzusetzen, da die Flaschen auch einzeln

verwendet

werden sollen.

Das fertige

Doppelflaschengerät

2.

Die Hardware

2.1 Material

Für die Halterung

der Flaschen wurden, wie beim

Doppel-4-Litergerät

,

wieder Alu-Profile aus dem Baumarkt verwendet. Man benötigt an

Material:

-

Je 2 Stck. Vierkantrohr

(2 cm Kantenlänge), Länge je nach Flaschenlänge, ca. 45

cm.

-

4 Bänder (2 cm

breit, 1,5 bis 2 mm stark, Länge siehe Beschreibung).

-

Schrauben M6 in verschiedenen

Längen.

-

Muttern M6 in größerer

Zahl, 2 Stck. M10 als Distanzhalter.

-

Unterlegescheiben

Durchmesser ca. 2 cm für Schrauben M6 in größerer Zahl.

-

Mehrere Stücke

eines alten, aufgeschnittenen Fahrradschlauches, Länge

entsprechend

Flaschenumfang + ca. 2 cm

Noch ein Hinweis zu

den Schrauben, Muttern und Scheiben bzw. deren Materialqualität:

Da

ich dieses Tauchgerät nur im Süsswasser verwende, benutze ich

die normale Qualität der in den großen Baumärkten

angebotenen

Schrauben oder max. Stahl der Spezifikation V2A aus dem

Schraubenfachhandel.

2.2 Vorbereitung

2.2.1 Die Befestigungsschellen

für die Flaschen

Als erstes werden

aus den Alu-Bändern die Schellen für die Flaschen

hergestellt.

Diese haben folgende Form:

Zur Herstellung

geht man folgendermaßen vor: Zuerst wird aus dem Alu-Band ein

Stück

entsprechend dem Flaschenumfang + ca. 4 cm herausgeschnitten (mit einer

Metallsäge!). 3 cm von einem Ende wird das Band abgebogen, so dass

es in einem Winkel von ca. 45° bis 50° zum restlichen Band

steht.

Am besten spannt man dazu das kurze Ende in eine einfache, selbst

gebaute

Biegevorrichtung zwischen zwei stabile Holzstücke in einen

Schraubstock

ein, damit man genau abbiegen kann. In dieses kurze gerade Ende wird

nun

zentral ein Loch mit 6,5 mm Durchmesser gebohrt durch das später

die

die Schelle fixierende Schraube geführt wird.

Das restliche Band

wird nun um die Flasche gebogen, so dass sich die beiden Enden

berühren.

Nun sollte das Band mehrmals an der Flasche angedrückt werden, um

die Spannung des Bandes abzubauen und es auf eine kreisförmige

Geometrie

zu bringen.

Jetzt kommt der

schwierigste Teil: Auch auf der noch geraden Seite wird das Band

ebenfalls

abgebogen. Dabei muss die Länge des Zwischenraumes zwischen den

Bandenden

stimmen, damit das Band nachher in etwa genau die Flasche umfasst, (i.

e. etwas kürzer als der verbleibende Umfang ist) und auf Spannung

verschraubt werden kann.

Dazu habe ich mir

einen kleinen Holzwürfel mit einer Kantenlänge von 2,5 mm aus

einem Abfallstück herausgesägt. Dieser kleine Klotz wird nun

an das bereits abgebogene Ende geschraubt und das noch nicht gebogene

Ende

dagegen gebogen. Der Klotz liegt also zwischen den Enden des Bandes.

Damit

hat man relativ genau die passende Distanz für das später

einzubauende

2 cm-Alurohr. Wie das erste Ende wird auch hier ein passendes Loch

gebohrt

und der Rest des Bandes nach Bedarf abgeschnitten und glatt gefeilt, so

dass sich eine exakt passende Schelle ergibt.

2.2.2 Die Verbindungselemente

Nach dem Herstellen

der 4 Schellen sägt man 2 Stück Alu-Vierkantrohre aus den

gekauften

Profilen ab. Die Länge muss entsprechend der verwendeten Flasche

gewählt

werden. Ich habe die Schellen so positioniert, dass die obere einige cm

unter der Flaschenschulter ansetzt und die untere direkt über den

Standfüßen anliegt. In die Alu-Vierkantrohre werden nun die

Löcher für die 4 Schellen gebohrt, sowie 2 im 90°-Winkel

dazu versetzte, die für die Verbindungsschrauben der

Alu-Vierkantrohre

gedacht sind.

Anschließend

werden die Schellen an die Flaschen geschraubt und zwar unter

Zwischenlage

eines Gummistreifens, der aus einem alten Fahrradschlauch

herausgeschnitten

wurde.

Das Ganze sieht

dann in etwa so aus, hier allerdings mit Schrauben M8:

Hinter den beiden

parallel verlaufenden Alu-Vierkantrohren findet sich im Bild oben eine

weitere Längsstrebe. Diese ist ein Zwischenstück, da bei

meiner

Konstruktion die Schrauben, mit denen das Gerät am Jacket

verschraubt

werden sollte, zu kurz waren.

Noch eine Detailansicht

der unteren Verschraubung. Die Schellen sind mit Schrauben M6 x 40 bzw.

M8 x 40 mit den Alu-Vierkantprofilen unter Zwischenlage großer

Unterlegescheiben

verschraubt, die beiden Trägerprofile werden durch eine

Schlossschraube

M6 auf den richtigen Abstand gebracht, um die Jackettrageschrauben

durchzuführen.

Zwischen den beiden Vierkantträgern liegt eine Mutter M10 als

Abstandshalter

(etwas undeutlich erkannbar wegen des Blitzlichtes).

2.2.3 Der Tragegriff

Man sägt nun

ein weiteres Stück Alu-Vierkantrohr ab, das genau zwischen die

beiden

Ventilflansche der Flaschen passt (siehe unteres Bild).

Anschließend

werden aus Alu-Flachprofil 2 Schellen gebogen, die den Griff an den

Flaschenhälsen

anschrauben indem sie diese umfassen. Den Griff selbst sollt man mit

einer

grifffreundlichen Umfassung versehen, z. B. einem Stück

Gartenschlauch

oder Neopren, damit das Gerät länger schmerzfrei getragen

werden

kann ;-)).

Tragegriff:

Aluprofil (Quadratischer Querschnitt, 2 cm Kantenlänge) umwickelt

erst mit Neopren, dann mit Kunststoffseil, li. und re. gesichert durch

Gummistreifen aus Fahrradschlauch.

Detailansichten:

2.2.4 Endmontage

Nun wird das ganze

fertige Gerät noch an das Jacket geschraubt. Dazu kann man

zwischen

den beiden Alu-Vierkantrohren 2 oder 3 Schrauben, je nach

Jackethalterung

durchführen (bzw. wie oben gezeigt, durch Einbau einer

Zwischenstrebe)

und diese an den vorgesehenen Punkten des Jackets einschrauben.

Hinweis:

Ein derat schweres Gerät muss sehr sicher verschraubt werden! Die

Schrauben sind ggf. nach einigen Stunden nochmals nachzuziehen

3.

Anordnung der Atemregler

Folgende Anordnung

für Regler und Finimeter an den Flaschen habe ich verwendet, wenn

ich Mischgas und Luft benutze:

Zusätzliche

Hinweise:

-

Pro Flasche werden

2 unabhängige Regler verwendet.

-

Die Hauptregler kommen

gemeinsam von rechts.

-

Die Schläuche

der Hauptregler werden parallel geführt. und mit Kabelbindern so

zusammengebunden,

dass man beim Gaswechsel die Regler gut erreichen kann. Der nicht

benutzte

Regler hängt stets in Reichweite.

-

Die Zweitregler werden

an Haltern am unteren Ende des Jackets befestigt.

Wird nur mit Luft

getaucht, benutze ich pro Flasche je einen Atemregler mit je einem

Finimeter.

Die Regler werden gewechselt, nachdem die jeweilige Flasche den halben

Druck erreicht hat, also bei 100 bar, 50 bar, 25 bar.

4.

Praxis

4.1. Gas mischen

Um sich selbst die

benötigte O

2

-He-N

2

-Mischung herzustellen, besorgt

man sich im technischen Gashandel Helium der Qualität

4.6

in

einer Vorratsflasche. Gefüllt wird mit einem Adapter von Edelgas

auf

Luft und einem Umfüllschlauch mit Manometer nach der

Partialdruckmethode.

Befüllt wird die fast leere Empfängerflasche (ca. 1 bis 2 bar

Restdruck) zuerst mit Helium. Die restliche Gasmenge ist dann

Pressluft.

4.1.1 Quantitäten

Das Berechnen des

He-Anteiles geschieht nach dem Verfahren der "Äquivalenten

Narkosetiefe"

(AENT). Sie gibt an, welcher sticktoff-bezogenen Narkosetiefe eine

bestimmte

Wassertiefe entspricht. Diese AENT legt man also für die maximal

zu

erreichende Tauchtiefe fest und für einen Stickstoffpartialdruck

(ppN

2

),

den man dort noch tolerieren zu können glaubt.

Ein Rechenbeispiel:

Legt man einen

ppN

2

so fest, dass man sich wie in einer Tiefe von 70 Metern

so fühlen will, wie bei 40 m Wassertiefe unter Luftatmung, wird

folgendermaßen

gerechnet (dargestellt wird der ausführliche Weg):

40 m Wassertiefe

(s) entspricht einem Umgebungsdruck (p.amb) von ca. 5 bar.

p.amb

=

Rho

H2O

* G * s + p

Luft

= 1,005 kg/dm³

* 9,81 m/s² * 40 m + p

Luft

= 394 (kg*m²)/(s²*dm³)

+p

Luft

= 394 (N*m)/dm³

+ p

Luft

~ 39,4 (kg*m)/dm³

+p

Luft

= 394 (kg*dm)/dm³

+p

Luft

= 394 (kg/dm²)

= 3,94 kg/m²+p

Luft

= 3,94 bar + 1

bar = 4,94 bar ~

5 bar

.

Wenn gilt: Partialdruck

= Umgebungsdruck * Gasanteil, so schreiben wir für den max.

zulässigen

Partialdruck:

pp.max = p.amb

* f

(Gleichung I)

Der Stickstoffpartialdruck

bei Luft (f.N

2

= 0.78) in dieser Wassertiefe ist

ppN

2

=

5 bar * f.N

2

= 5 bar * 0.78 =

3,9 bar

(Gleichung II)

Der maximale ppN

2

in

der Tiefe von 70 m darf also ca.

3,9 bar

betragen.

Lösen wir

die Gleichung II nach f auf und verwenden den max. zulässigen ppN

2

,

so erhalten wir:

f = pp.max / p.amb

(Gleichung

III)

Setzen wir unsere

vorher gefundenen Werte ein, ergibt sich bei 70 m WT und einem dortigen

Umgebungsdruck von p.amb = 8 bar für den Stickstoffanteil in der

Gasmischung:

f

= 3,9

bar / 8 bar = 0.48 (entspr.

48% f.N

2

)

Um auf 48% N

2

-Anteil

zu kommen, benötigt man eine bestimmte Menge an Luft. Diese

errechnet

sich zu

f.Luft

=

f.N

2

/ 0.78 =

0,61

(=

61% Luftanteil in der Gasmischung

)

Der Rest ist Helium,

nach der Formel

f.He

= 1

- 0,61 =

0,39

(=

39% He-Anteil in der Flasche

)

Eine leere 200-bar-Flasche

(1 bar Restdruck) wäre also näherungsweise zuerst bis zu 200

bar * 0,39 =

78 bar He

zu befüllen. Dann wird aus dem Kompressor

an der Füllstation mit Luft bis zum maximalen Flaschendruck von

ca.

200 bar mit Luft aufgefüllt.

4.1.2 Weitere Rechnungen

Das Gemisch enthält

jetzt zwangsläufig einen niedrigeren Sauerstoffanteil als Luft, es

wird

hypoxisch

. Dieser Anteil berechnet sich zu

f.O

2

=

f.Luft * 0,21

(Gleichung IV)

In unserem Beispiel

ergibt sich für den Anteil an O

2

:

f.O

2

=

0,61 * 0,21 = 0,1281 (entspricht ca. 13% Sauerstoffanteil)

Um auf einen Sauerstoffpartialdruck

(ppO

2

) äquivalent zur Oberfläche (p.amb = 1 bar) zu

kommen, müsste man theoretisch einen Umgebungsdruck von

f

=

pp / p.amb => p.amb = pp / f =

1,61 bar

erreichen. Dieser

Wert wird nach Subtraktion von 1 bar Oberflächenluftdruck in einer

Tiefe von ca. 6 Metern erzielt. In der Praxis lassen sich solche

hypoxischen

Gemische aber auch oberhalb dieser Wassertiefe atmen, wenn man auch

keine

Höchstleistungen mehr vollbringen können wird. Unter 0,16 bar

ppO

2

sollte man den Sauerstoffpartialdruck allerdings nicht

fallen lassen. Dies entspricht dann einem Aufenthalt in ca. 2000 Meter

über NN.

Die Einsatztiefen

des jeweiligen Gemisches lassen sich auch mit einer

Excel-Tabelle

ermitteln.

4.2 Tauchen

Der Tauchgang lässt

sich nicht mehr ganz so einfach gestalten, wie ein Nullzeit-TG mit

einer

12-Liter-Flasche auf den Malediven ;-)). Im Prinzip wird er geplant wie

ein TG mit Luft in den selben Tiefenbereich. Gute Hilfe leisten die in

unserem

Tieftauch-Reader

beschriebenen

Verfahren (Drittel-Regel, Luftverbrauchrechnungen,

Dekompressionsvorgehen).

Auch die Hinzuziehung einer TG-Planungssoftware, wie

Visual

Decompression

, schadet sicher nicht.

In der Praxis ist

der Aufenthalt in der Tiefe allerdings durch die Mischgasmenge

bestimmt.

Die Luft in der zweiten Flasche reicht regelmäßig deutlich

länger

als das Gemisch für die Grundphase in der ersten. Der Tauchgang

wird

stets die Gestalt haben, dass die größte Tiefe zuerst

aufgesucht

wird und dann eine exponenzielle Austauchphase sich anschließt.

4.2.1 Abtauchen

Das Abtauchen geschieht

mit Luft. In einer Tiefe von ca. 35 bis 40 Metern wird auf Mischgas

gewechselt.

Um beide Hauptatemregler stets ohne Probleme erreichen zu können,

habe ich sie mit Kabelbindern ca. 30 cm von den zweiten Stufen an den

Mitteldruckschläuchen

zusammengebunden. Wenn man den einen Regler im Mund hat, hängt der

andere sehr nahe beim anderen.

Wichtig ist es,

die Regler sehr gut unterscheiden zu können. Ich tue dies, indem

ich

Luft aus einem Scubapro D400 atme, und das O

2

-He-N

2

-Gemisch

aus einem G250. Beide Regler haben eine stark unterschiedliche Form,

die

man alleine durch die Berührung erkennen kann. Wo das nicht der

Fall

ist, müssen beide Regler deutlich markiert werden, etwa, indem man

mit einem Kabelbinder eine Markierung am O

2

-He-N

2

-Regler

befestigt.

4.2.2 Grundphase

Die Grundzeit wird

nach dem durchschnittlichen Verbrauch an Atemgas festgelegt, den man

kennen

sollte. Weiterhin wird ein Sicherheitszuschlag eingerechnet. In der

Praxis

leite ich den Aufstieg spätestens dann ein, wenn sich in der O

2

-He-N

2

-Flasche

nur noch 100 bar Druck befindet, so lassen sich Grundzeiten von 5 bis

max.

10 Minuten auf Tiefen zwischen 60 und 70 Metern erreichen. Die

Gaswechseltiefen

müssen dann entsprechend angepasst werden, um beide Komponenten

(Mischgas

& Luft) möglichst effektiv zu nutzen

4.2.3 Austauchen und

Dekompression

Beim Austauchen wird

in einer Tiefe von ebenfalls ca. 30 Metern wieder auf Luft gewechselt.

Dort wird dann auch ein tiefer Stopp von ca. 2 bis 3 Minuten eingelegt,

um das schnell diffundierende Helium insbesondere aus den schnellen

Kompartimenten

initial zu eliminieren. Diesen Stopp mache ich bei einem He-Anteil von

z. B. 40% mit einem Zeitansatz von 3 Minuten. Bei geringerem He-Anteil

evtl. etwas verkürzt.

Danach wird relativ

langsam (v

max.

= 4 bis 5m / min.) auf die erste Dekostufe aufgestiegen.

Meistens dekomprimiere ich nach Luftregeln mit einer sehr stark

exponenziell

verlaufenden und um den Faktor 1,5 verlängernten Austauchphase.

Durch

den Wechsel auf Luft erhält man bei der Gaswechseltiefe für

He

einen sehr steilen Inertgasgradienten (p.i.atemgas / p.i.gewebe), was

eine

schnelle Elimination des He ermöglicht. Da die Dekompression nach

Luftregeln aber verlängert abläuft, befindet man sich also

relativ

weit auf der sicheren Seite, in der Praxis würden sich theoretisch

verkürzte Dekompressionzeiten ergeben. Beim Tauchen habe ich aber

nach konservativem Luftverfahren und einer minimierten

Aufstiegstgeschwindigkeit

getaucht.

Falls mit Softwareprodukten

gerechnet wird, kann die Dekompression natürlich auch nach deren

Vorgaben

durchgeführt werden.

4.3. Notfallprozeduren

Da mit zwei vollständig

redundanten unabhängigen Systemen getaucht wird, ist die

Wahrscheinlichkeit

einer fatalen Fehlfunktion gering. Vorteil der Verwendung von Luft

gegenüber

Nitrox als Gas ist hier insbesondere, dass nun beide Gase eine relativ

große Einsatzbandbreite haben, was den Tiefenbereich betrifft, in

dem die Gase jeweils zu verwenden sind.

Folgende Handlungsstrategien

sind im Fehlerfalle anwendbar. Das Versagen einer Gaszufuhr ist hier

definiert

als Ausfall von Haupt-

und

Zweitregler.

4.3.1 Luftzufuhr versagt

während der Abtauchphase

Auf O

2

-He-N

2

-Gemisch

als Atemgas wechseln, Tauchgang geordnet abbrechen, also langsam

aufsteigen

bis in den 10m-Bereich, dort einen Stopp für einige Minuten

durchführen,

dann langsam austauchen. Minimaltiefe beachten, damit der ppO

2

nicht zu gering wird.

4.3.2 O

2

-He-N

2

-Gemischzufuhr

versagt während der Abtauchphase

Auf Luft wechseln

und TG in geringen Tiefen fortsetzen. Dann TG geordnet beenden.

4.3.3 O

2

-He-N

2

-Gemischzufuhr

versagt während der Grundphase

Auf ca. 45 Meter WT

aufsteigen und auf Luft wechseln. Dekompression nach Luftregeln

durchführen.

4.3.4 O

2

-He-N

2

-Gemischzufuhr

versagt während der Austauchphase im tiefen Bereich (60 bis ca. 40

m)

Auf ca. 45 Meter aufsteigen

und auf Luft wechseln. Dekompression nach Luftregeln durchführen.

4.3.5 Luftzufuhr versagt

während der Auftauchphase

O

2

-He-N

2

-Gemisch

weiter verwenden, dann bei Tauchpartner Luft atmen. Dekompressionphase

evtl. abkürzen, tiefen Teil der Dekompression aber unbedingt

durchführen.

5.

Abschluss und Anmerkungen

Dass das Tauchen mit

diesem Tauchgerät und in die gezeigten Tiefen von ca. max. 75

Metern

WT (besonders im Süßwasser) nur erfahrenen und sicheren

Tauchern

vorbehalten ist, dürfte selbstredend sein. Beherrschung der

Ausrüstung,

Tarierfähigkeiten, Tieftaucherfahrung mit Luft, Erfahrung mit

kritischen

Situationen etc. sollten kein Thema mehr sein. Auch die sehr gute

Kenntnis

der Dekompressionstheorie(n) ist ein absolutes Muss. Tauchpraxis: Eine

TG-Anzahl von einigen hundert tieferen TG ist m. E. für das

Tieftauchen

(ob mit oder ohne Mischgas) elementare Voraussetzung.

6.

Erfahrungen

Trotz der zahlreichen

Unkenrufe gewisser selbsternannter

"Tekk"-Diver

und "Profimechaniker" erweist sich das gezeigte

Doppelflaschentauchgerät

im praktischen Einsatz als äußerst robust und mechanisch

sehr

stabil. Ich habe damit mittlerweile viele Tauchgänge z. B. im

Bodensee,

Walchensee und nahen tiefen Baggerseen sowie im

MIttelmeer

durchgeführt. Der mechanische Aufbau überstand das alles

(inklusive

dem dauernden Verfrachten aus und in das Auto hinein bzw. den Transport

als Fluggepäck) ohne Beschädigungen, Verwindungen,

Lockerwerden

von Schrauben oder Verbindungen bzw. Materialbruch. Für mich

bewahrheitet

sich hier wieder der Leitsatz "Probieren geht über studieren" bzw.

die Erkenntnis, dass es bei den Hobbyaquanauten sehr viele Menschen

gibt,

die man salopp schlicht als "Dummschwätzer" bezeichnen

könnte.

Das Gerät

lässt sich zudem sehr schnell wieder trennen und in die

Einzelflaschen

aufteilen. Der Zusammenbau dauert mittlerweile nur noch 5 Minuten.

Fazit: Eine sehr

preisgünstige Alternative zu den im Handel angebotenen, m. E. oft

vollkommen überteuerten, kommerziellen Verbindungslösungen

für

Doppelflaschen. Zahlt man dort ca. 70 bis 90 Euro pro Schellensatz so

gibt

es das komplette Material für dieses Gerät schon für ca.

15 Euro.

Peter Rachow